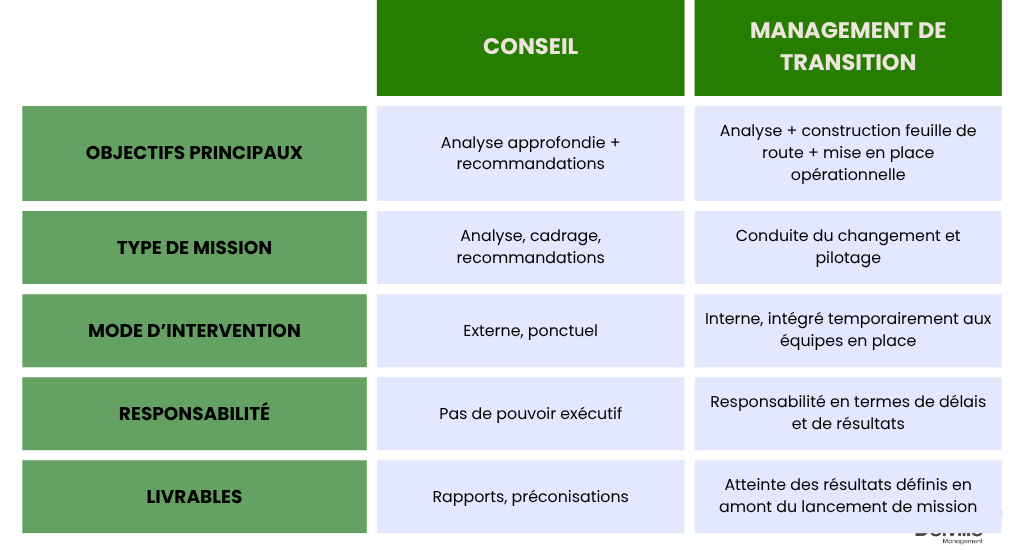

Si l’on parle parfois indifféremment de “conseil” ou de “consulting”, il est utile de distinguer les deux notions dans une logique métier. Le conseil a pour vocation d’apporter une expertise externe pour aider l’entreprise à prendre du recul, définir une stratégie, ou reconfigurer ses modèles. Il s’agit le plus souvent d’interventions courtes, centrées sur l’analyse de l’existant et la formulation de recommandations.

Dans la pratique, le conseil recouvre souvent des missions d’expertise ciblée, notamment dans des domaines comme les ressources humaines, les achats, l’organisation ou encore la conformité. Ces interventions sont fréquemment assurées par un consultant indépendant ou un petit cabinet spécialisé. Elles reposent sur une forte connaissance métier et une approche personnalisée, moins structurée, moins “industrialisée” ou packagée que celle des grands cabinets de consulting qui font appel à des méthodologies normées pour adresser des problématiques d’envergure.

Le management de transition, lui, se distingue par une logique pleinement opérationnelle. Contrairement au conseil, qui reste dans une posture de recommandation, le manager de transition prend temporairement les commandes d’une fonction clé. Il agit en immersion dans l’entreprise, au contact des équipes, avec une autorité hiérarchique et un mandat clair. Il ne se contente pas d’orienter, il exécute : il peut ainsi piloter une transformation, assurer la continuité managériale, redresser une activité ou conduire un projet complexe, avec une logique de résultats concrets et mesurables.

« Le conseil donne la direction. Le management de transition donne la direction et la met en œuvre. »